智能制造場景需求加速推進傳感器技術升級

隨著全球制造業邁入數字化與智能化深度融合的新階段,傳感器作為實現信息獲取與數據感知的基礎器件,其技術水平已成為決定制造系統智能化程度的關鍵因素。伴隨智能制造對精準感知、實時監測、自主決策與柔性執行等能力的不斷追求,傳統傳感器已難以滿足多維度、高頻率、高精度的復雜應用需求。尤其在高度自動化生產線、工業互聯網、柔性制造系統、數字孿生等核心應用場景中,傳感器不僅需具備更強的數據處理與環境適應能力,還要集成更多智能功能以支持高效協同。這一趨勢推動著傳感器從單一功能向多功能集成、從模擬輸出向數字通信、從獨立使用向系統嵌入快速演進,技術升級已成為行業持續發展的必然路徑。本文將圍繞智能制造典型場景需求,系統分析傳感器技術的升級方向與實現路徑,并探討未來發展趨勢與創新挑戰。

一、智能制造對傳感器提出的新需求

1. 多源異構數據感知

智能制造場景中,車間設備、物流系統、作業人員、環境參數等因素協同作用,產生大量異構數據。這些數據包括溫度、壓力、速度、位置、電流、電壓、化學濃度、圖像視頻等。傳統傳感器多為單一物理量采集裝置,難以應對綜合感知需求。因此,當前傳感器需具備多模態感知能力,能夠同時捕捉多個物理量并實現聯合分析,提高場景理解的廣度與深度。

2. 高速動態響應與高精度測量

智能生產節拍加快,自動化設備運作頻率增高,促使傳感器不僅要具備高靈敏度與低延遲的響應能力,還必須在高頻狀態下維持測量精度。例如在高速沖壓、SMT貼片、機器人抓取等場景中,誤差控制要求可達微米級別,響應時間以毫秒甚至微秒計算。高性能傳感器芯片、先進信號調理電路與算法補償技術成為核心。

3. 網絡通信與系統集成能力

制造場景日益依賴于工業互聯網、邊緣計算與云平臺的數據協同,傳感器作為數據前端,必須具備良好的通信能力與協議兼容性,包括支持EtherCAT、Profinet、IO-Link、Modbus等工業協議。此外,傳感器還需支持邊緣計算能力,實現本地預處理、事件觸發、數據壓縮等功能,減少網絡負擔與系統響應延遲。

二、典型智能制造場景下的傳感器技術應用需求

1. 工業機器人

工業機器人在智能制造中承擔著搬運、裝配、焊接、檢測等重要任務,其精準運行嚴重依賴多類傳感器。例如:

位置與姿態傳感器:實現精密定位控制;

力矩傳感器:用于實現柔性操作與人機協作;

觸覺傳感器:提高抓取識別能力;

視覺傳感器:輔助機器人識別工件、執行路徑規劃。

當前對機器人傳感器提出“輕量化+多功能集成+AI協同”的技術升級需求,以實現更加智能、柔性、高效的工業作業。

2. 智能產線與柔性制造系統

柔性制造系統要求產線設備根據訂單變化自動調整配置,實現多品種、小批量生產。在此過程中,傳感器需具備:

高精度定位能力:確保裝夾、加工等動作準確;

實時溫濕振動監測:保障設備穩定運行;

工況狀態感知能力:支持設備預測性維護;

智能識別與追溯功能:通過RFID、二維碼、圖像傳感器實現物料管理和產品追蹤。

集成式智能傳感器逐步替代傳統獨立器件,成為智能產線構建的神經元節點。

3. 智能物流與倉儲系統

在智能物流環節,AGV、立體倉庫、自動分揀系統等對實時狀態監控與路徑規劃要求極高。傳感器系統主要包括:

激光雷達與超聲波傳感器:實現避障導航;

傾角傳感器:監測貨架穩定性;

稱重與位移傳感器:實現貨物數量與位置的自動檢測;

RFID與視覺系統:實現信息讀取與環境識別。

傳感器需具備全天候適應性、抗干擾能力與模塊化可擴展性,支撐物流系統長期穩定運行。

三、傳感器技術升級的核心方向

1. 微型化與集成化

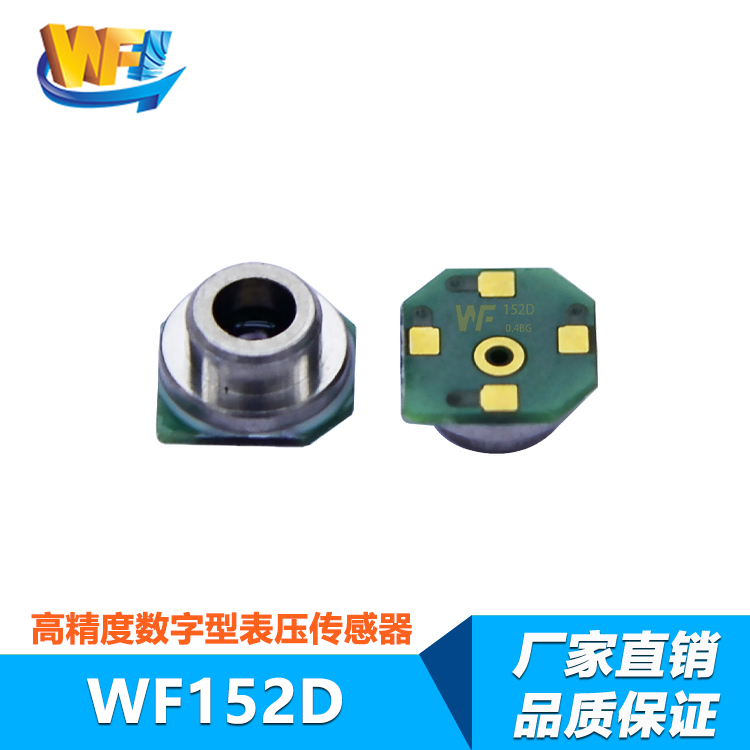

微納加工技術的發展使得傳感器逐步邁向微型化,并可實現多種功能模塊集成于一體(如MEMS傳感器)。例如,一個芯片級封裝的多功能傳感器可同時完成壓力、溫度與振動數據采集,減小安裝空間,提高系統集成效率。

2. 智能化與邊緣處理能力

傳感器由“感知終端”向“智能節點”轉變成為主流趨勢。通過內嵌微控制單元(MCU)、數字信號處理器(DSP)與AI芯片,傳感器能夠在邊緣側實現數據預處理、異常檢測與智能判斷,減少數據上傳壓力與響應時間。

3. 高可靠性與環境適應能力

制造環境復雜多變,如高溫、高濕、腐蝕、粉塵、電磁干擾等因素普遍存在。高可靠性傳感器需具備IP67或更高等級封裝、防腐蝕材料、寬溫寬壓工作范圍等性能特征,以適應長期工業現場部署。

4. 開放標準與協議兼容性

傳感器需兼容多種工業通信協議與系統接口,支持即插即用、熱插拔、遠程配置與OTA升級。推動標準化協議如IO-Link、OPC UA的廣泛應用,有助于實現跨品牌協同與系統集成。

四、智能制造推動下的傳感器創新挑戰

盡管傳感器技術正持續演進,但面對智能制造的高速發展,仍面臨多重挑戰:

1. 多功能集成與成本平衡

功能集成雖提升了傳感器應用能力,但也增加了設計復雜性與制造成本。如何在保持高性能的同時控制成本,是推動其在中小企業中普及的關鍵。

2. 算法與硬件耦合難題

傳感器智能化必須依賴算法驅動,但不同應用場景對算法要求差異顯著。為滿足低功耗、高速度、小體積需求,算法需與硬件高度耦合,需大量軟硬件協同設計與驗證工作。

3. 安全性與隱私保護

傳感器作為邊緣終端,常暴露于網絡環境,其數據安全與設備防攻擊能力亟需加強。未來傳感器系統需內建加密芯片、身份認證機制以及數據完整性保護協議,保障工業控制安全。

4. 標準體系不統一

當前傳感器種類繁多、規格不一、通信標準多樣,導致在系統集成過程中存在兼容性與互操作性難題,限制了“即插即用”的實現速度。建設統一的行業標準與認證體系迫在眉睫。

五、未來發展趨勢與展望

隨著智能制造步入“泛在感知-全域連接-智能決策”的系統階段,傳感器將在以下幾個方向加速發展:

AIoT融合傳感器:通過集成邊緣AI芯片,實現感知與推理一體化,滿足“邊緣智能”需求。

光電融合型傳感器:融合激光、紅外、可見光等多種光學技術,提高識別精度與空間分辨率。

自供能傳感器:基于能量采集技術實現無需外接電源的長時運行,適用于遠程或惡劣環境。

柔性與可穿戴傳感器:適用于人機協作、作業監控、健康監測等場景,拓展智能制造應用邊界。

未來制造系統的核心競爭力,將從“自動化”邁向“智能化+數據化”。而傳感器正是鏈接物理世界與數字世界的第一道橋梁,其技術發展水平直接決定著智能制造體系的運行效率與智能深度。

總之,傳感器技術正處于從量變到質變的躍遷關鍵期。智能制造場景的復雜性與多樣性持續倒逼其加快升級,從單一感知向智能融合邁進。從技術層面看,微納化、集成化、智能化是長期主線;從系統層面看,標準化、模塊化與安全性是構建高效協同體系的核心支撐。面向未來,只有以場景需求為牽引、以技術創新為驅動,持續推動傳感器技術融合升級,才能真正支撐智能制造的高質量發展,為我國制造業邁向全球價值鏈高端提供堅實基礎。

以上就是關于智能制造場景需求加速推進傳感器技術升級的相關介紹暫時就先講.到這里了,如果您還想要了解更多關于傳感器、無線射頻的應用、以及選型知識介紹的話,可以收藏本站或者點擊在線咨詢進行詳細了解,另外偉烽恒小編將為您帶來更多關于傳感器及無線射頻相關行業資訊。

發布時間:2025年06月23日 15時31分46秒

發布時間:2025年06月23日 15時31分46秒 次瀏覽

次瀏覽 返回新聞列表

返回新聞列表